CONSULTING COLUMN

最新住宅業界動向コラム / 商圏・業績データ

まず、現在の住宅市場の状況を正しく把握することが重要です。全体としては、新築住宅は不調の傾向にあります。新設住宅着工数(持ち家)は、20ヶ月以上連続で前年割れが続いており、市場の縮小傾向が顕著です。特に、大手ハウスメーカーの注文住宅は前年比95%〜105%の範囲に留まり、中小企業では80%〜90%とさらに厳しい状況です。 しかし、市場全体が落ち込んでいるわけではありません。中古住宅やリフォーム市場は堅調に推移しています。

このように、住宅業界は新築という一つの分野だけでなく、中古・リフォームや建築といった分野にまで広がりを見せており、各分野の動向を正確に読み解くことが、今後の経営に不可欠となります。

2025年には、業界に大きな影響を与える法改正が施行されます。通称「2025年ショック」と呼ばれるこれらの変化は、すべての住宅会社にとって避けては通れない課題です。

2025年4月より、すべての新築住宅に省エネ基準適合が義務化されます。これにより、住宅は一定の断熱性能と一次エネルギー消費量削減基準を満たす必要があります。この変更は、環境保護への貢献や住宅の資産価値向上に繋がる一方で、設計の複雑化やコストの増加を招く可能性があります。特に中小規模の事業者にとっては、新たな技術や知識の習得、計算業務の増加といった負担が懸念されます。

4号特例の見直しも大きな変化点です。これまで審査が省略されていた小規模な木造建築物も、今後は建築確認審査の対象となります。これにより、設計者の業務が増加し、負担の増大が懸念されます。しかし、これは同時に、設計や施工の品質向上に繋がり、顧客にとってはより安全で安心な住宅を手に入れることができるというメリットもあります。 これらの法改正は、住宅会社に一時的な混乱をもたらすかもしれませんが、これらを機に業務プロセスを見直し、高性能住宅を強みとする企業にとっては、競合他社との差別化を図る大きなチャンスとなります。

船井総研では、2025年に向けて住宅業界に起きる構造変化を「集客構造の変化」と「商品構造の変化」の2つに分類しています。この2つの変化に適切に対応することが、持続的な成長を実現する鍵となります。

従来の集客方法が通用しなくなりつつある今、デジタル技術を活用した新しい集客戦略が求められます。

これらの技術を導入することで、限られた人員でより多くの顧客に対応し、成約率を高めることができます。

市場の価格高騰に対応するため、商品の見直しが不可欠です。

市場の縮小に直面する中で、本業を補完する新たな収益の源を確立することが、企業の成長に不可欠です。船井総研では、以下の4つの成長トレンドに合わせた新規事業を提案しています。

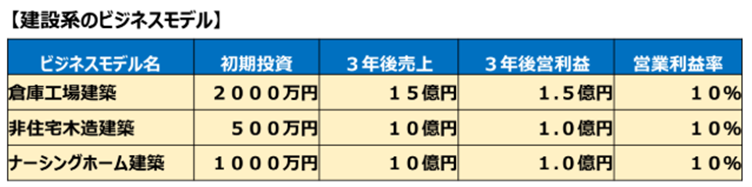

住宅以外の建築分野は、今後も高い需要が見込まれます。

特に倉庫工場建築は、初期投資2000万円で3年後に売上15億円、営業利益1.5億円(営業利益率10%)が見込めるモデルとして注目されています。

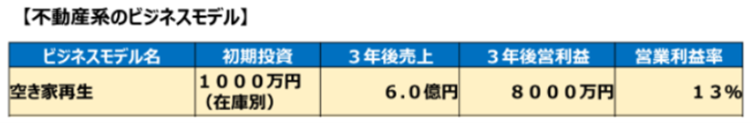

年々増加する空き家は、大きなビジネスチャンスです。

空き家再生ビジネスは、初期投資1000万円(在庫別)で、3年後に売上6億円、営業利益8000万円(営業利益率13%)が見込めます。

団塊ジュニア世代が本格的なリフォーム期に突入し、リフォーム市場は今後も拡大が見込まれます。

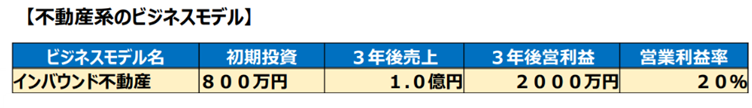

コロナ禍が明け、増加しているインバウンド需要も大きなチャンスです。

インバウンド不動産ビジネスは、初期投資800万円で3年後に売上1億円、営業利益2000万円(営業利益率20%)が見込める高収益モデルです。

これらのトレンドを活かし、持続的な成長を実現するためには、本業を安定させながら複数の新規事業を展開する「コングロマリット化」戦略が有効です。

この施策により、売上20億円、営業利益率5%の企業が、売上100億円、営業利益率10%の高収益企業へと変貌を遂げることが可能になります。

2025年を目前に控え、住宅業界は大きな転換期を迎えています。市場の課題や法改正に不安を感じるかもしれませんが、これらは同時に、新しいビジネスモデルや成長戦略を考える絶好の機会でもあります。

船井総研は、このような変化の時代を勝ち抜くための経営戦略を、お客様一人ひとりの状況に合わせてご提案します。

これらのご相談を無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。